Por Paulo Henrique Rodrigues Pereira*

Um dos aspectos mais interessantes da descrença aos saberes – tão típica do nosso tempo – é a de uma certa desconfiança sobre o passado. Os olhares pouco atentos acham que os ataques são aos historiadores, seus livros, suas teses. Nada disso, é ao passado mesmo. Na verdade, é uma tarefa necessária. De tempos em tempos, as soluções fáceis sobre a economia brasileira aparecem. Menos tributos, o Estado atrapalha, os empresários precisam de espaço para empreender. Essas ideias trazem sempre um pequeno inconveniente. Já foram testadas, requentadas, sabemos seus resultados. O passado sempre volta, não se repete mas rima – nas palavras do Professor Sidney Chalhoub. Então, é preciso descredenciá-lo, supô-lo inexistente.

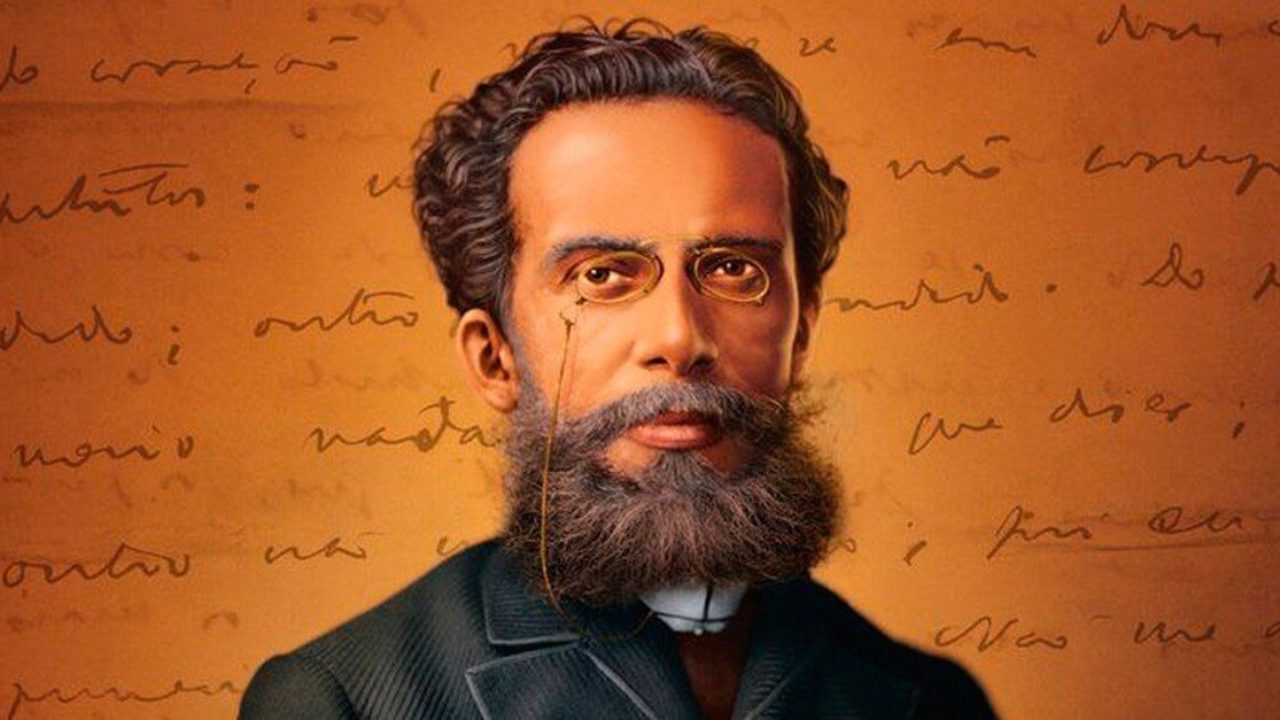

Machado de Assis, o mais importante dos nossos escritores, tratou de economia. Menos conhecidas que seus romances, suas crônicas publicadas na Gazeta de Notícias deram particular atenção à crise financeira do começo da República. Em A Semana, anonimamente, Machado destilou sua ironia sobre as elites liberais de então, suas artimanhas especulativas, e sua capacidade de seduzir o povo ao gosto do ganho fácil. Falando da famosa crise do encilhamento, há quase 130 anos, Machado fazia graça de imagens que não deixaram de ter um certo colorido ainda no nosso tempo.

Encilhar é verbo que significa prender arreio ao cavalo. Machado manipulou a imagem para aproximar a explosão de crédito e do mercado financeiro desregulado de então à corrida no Jockey. Na crônica de 2 de abril de 1893, retratando a conversa entre dois senhores que esperavam ganhar dinheiro na corrida, se lê: “Ouça-me. Há entre os cavalos uma espécie de maçonaria. Cansados de se verem reduzidos a cartas de jogar ou dados, com o falaz pretexto de apurar a raça, os cavalos resolvem, às vezes, entre si, iludir as esperanças dos homens. Trocam os papéis, creio que de véspera, ou no próprio encilhamento, ao ouvido, – às vezes por sinais de olhos. Quando a luta começa, os homens ficam embaraçados. Os cavalos, não podendo rir para fora, riem para dentro”. Os cavalos são a metáfora dos ativos, dos papeis que, iludindo os homens ao lucro rápido e garantido, riam-se quando viam as esperanças dos seus apostadores desmoronar.

A história é sabida: a explosão de crédito da primeira república criou uma corrida do ouro, e desaguou tudo em especulação. Concessões fictícias, empresas de fachada, negócios inexistentes, simulavam um crescimento de ativos que estimulava as pessoas a comprarem debentures por ganho rápido e fácil. Na crônica de 3 de novembro de 1895, diz o narrador Machadiano: “Vivi por aqueles tempos diluvianos, em que a gente almoçava milhares de contos de réis, jantava dezenas de milhares, e ainda lhe ficava estômago para uns duzentos ou trezentos contos. Os que morreram logo depois, terão gozado muito pouco este mundo. Para falar francamente, arrependo-me hoje de não ter inventado qualquer coisa, um paladar mecânico, horas baratas, fósforos eternos, calçamento uniforme para as ruas, cavalos e cidadãos, uma de tantas ideias que acharam dinheiro vadio, e quando um homem não o tinha em si, ia buscá-lo à algibeira dos outros, que é a mesma coisa”. Caio Prado Jr, na sua história econômica do Brasil, diz que entre 1889 e 1891, o capital de todas as empresas do país saltou de 800.000 contos para 3 milhões de contos: ou seja, quintuplicou em dois anos.

O dinheiro faltou, e a crise de liquidez gerou inflação. A bagunça institucional, por sua vez, desvalorizou o câmbio. Um pouco de um, tanto de outro, a bolha começou a estourar. Lá se foram os “belos dias de 1890”, com a quebradeira de muitos, e o enriquecimento dos inventores de negócios ocasionais, que inundaram a sociedade de riquezas inexistentes. Na crônica de 11 de fevereiro: “havia aqui um homem que acordou um dia com vinte mil contos; foi o que me disseram. Uma semana depois afirmaram que tinha trinta mil, e dois dias mais tarde quarenta cinqüenta, sessenta mil contos de réis. Antes de um mês subira a cento e dez mil. Empobreceu com duzentos mil contos. A verdade é que nunca tivera mais de quinze mil. Mas a imaginação do vulgo, principalmente o vulgo pobre, não se contenta em dar a um homem pequenas quantias”. Ou, em novembro de 1896: “Daí a tempo ouvi um rumor; eram as debêntures que caíam, caíam, caíam… Ele veio procurar-me, debulhado em lágrimas; ainda o fortaleci com uma ou duas parábolas, até que os dias correram e o desgraçado ficou com os papéis na mão. O coitado consolou-se um pouco quando o cronista lhe disse que metade da população não tinha outra atitude.” A febre dos papeis cobrava seu preço.

Vira e mexe, os que ainda cometem a imprudência de ler o jornal, topam com o otimismo dos reformistas de agora. A bolsa se recupera, as privatizações virão, os juros estão baixos. A pandemia ficou para trás. Tem-se o inconveniente do desemprego, do empobrecimento do povo, das dificuldades em formar o mercado interno, tudo isso, quase sempre, culpa dos direitos trabalhistas, dos impostos, das empresas públicas…. Os críticos são pessimistas, querem o mal do país. Em setembro de 1893, Machado diz ter encontrado o diabo. Ele falava alemão, e entregou-lhe o seu sermão da montanha. Machado fez dos mandamentos do diabo um ataque feroz ao rentismo de então. O sermão não cabe aqui, mas vale ser lido. O diabo dando bem-aventurança aos afoitos, fazendo o elogio cínico da pobreza – os limpos de algibeiras, andarão mais leves -, exaltando o Money Market, defendendo a inexistência de sociedade arrebentadas, e recomendando aos homens à barbárie – melhor comer que ser comido -, construiu o evangelho do engano. “Não queirais guardar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e donde os ladrões os tiram e levam; Mas remetei os vossos tesouros para algum banco de Londres, onde a ferrugem, nem a traça os consomem, nem os ladrões os roubam, e onde ireis vê-los no dia do juízo.” A missa do diabo é a salvação dos que desconhecem o passado

Ia me esquecendo do arroz. Ou melhor, dos arrozes, porque cada época tem os seus. O que o seu preço tem mesmo a ver com essas poucas linhas? Não sei. Fiquemos com o narrador na sua crônica de 1º de novembro de 1896: “O pão londrino está tão caro como a nossa carne, e na Inglaterra não falta ouro, ao que parece. (…) Tudo afinal cai nas costas do pobre: digo pobre, não porque não sejamos ricos de sobejo, mas é que a riqueza parada é como a ideia que o alfaiate de Heine achava numa sobrecasaca: o principal é aventá-la e pô-la em ação. (…) Não me lembro bem agora do preço da carne e do pão; mas, qualquer que fosse, como o dinheiro era infinitamente maior, não havia que gemer nem suspirar, era só comer e digerir”. Não há registros históricos de que o povo tenha se alimentado do dinheiro infinitamente maior a que se refere o escritor. Se não foi possível então, quem sabe agora: talvez o povo possa agora, trocando o arroz por alguma ação valorizada no otimismo dos novos sermões!

* Paulo Henrique Rodrigues Pereira é doutorando em História do Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP) e pesquisador Visitante na Universidade de Harvard (History-FAS e Afro-Latin American Research Institute).